三結節―切断型の歯列:上顎と下顎の歯列が互いの歯の間に入って咬み合うため獲物を切断する

獣形爬虫類、爬虫類型哺乳類、単孔類、異獣類など

これらの動物の歯は、「哺乳類の歯の先駆的な試行錯誤」という表現が当てはまるという印象を抱いています。しかし、哺乳類の歯の典型的といわれる形態はありません、その先駆的形態と理解される形態が見つかります。

その特徴は次の通りです。

1 これらの動物は食虫類と同様に小型です。

2 上顎の歯は上顎骨と前顎骨(切歯骨)、下顎は歯骨(下顎骨)に限定されることは爬虫類と変わりませんが、獣形爬虫類と爬虫類型哺乳類との違いは、下顎骨が単一の骨で出来ているかどうかの違いです。哺乳類は単一の歯骨でできているため下顎骨という名称が当てはめられています。

3 各歯は歯槽に植立する。

4 歯は分化傾向をしめし、咬頭と歯根の関係が安定に確立します。つまり「各咬頭は歯根を持ち、各歯根は咬頭を持つ」という哺乳類の歯の原則が確立するのです。例えば2つの結節を持つ犬歯でも2根になる、と言うものです。

5 複数となる咬頭、歯根の発達の順序は次の通りです。

まず歯が前後(近心と遠心)に長くなり、単錐歯monodontの近心と遠心に結節が付け加わり3錐を持つ三錐歯triconodon(Cope-Osbornはこの型の大臼歯を三錐歯とよびました)、次に大臼歯が禁煙新手な方向の拡大にくわえて平面的に拡がり(頬舌方向にも拡大する)3つの結節が三角形に並ぶもので三結節歯tritubercularといわれるものです。

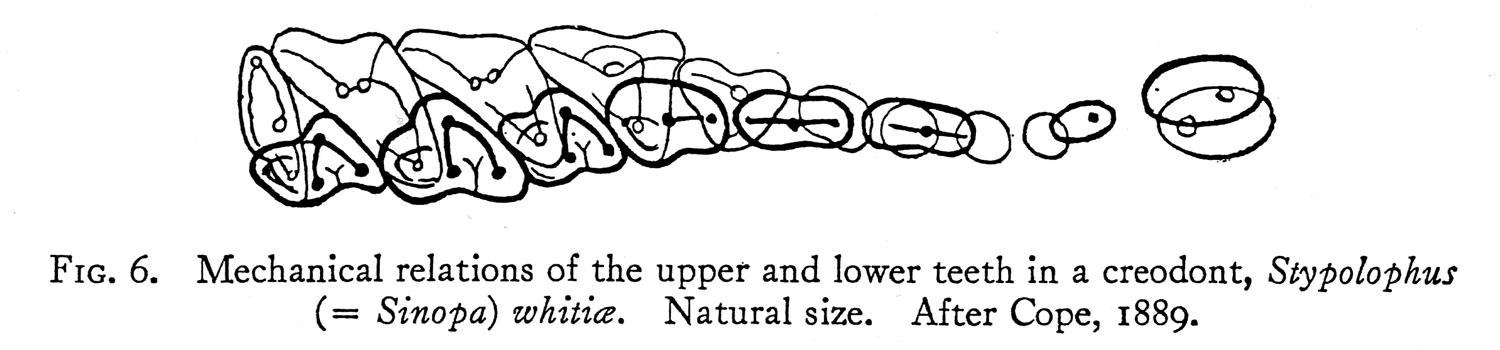

三結節歯の最初の段階は上下顎の歯列は歯同士がぶつかることはなく、互いに陥合(指を組むような状態)するため食べ物を切断する機能であったと考えられ、三結節-切断型(tritubercular-sectorial type)と言われます。上顎の大臼歯は?側が底となった舌側(口蓋側)に尖る三角形、下顎大臼歯は舌側が低となり?側が尖る三角形で、互いに相対する歯と歯の間に這入り込み、陥合するのです。

![]()

三結節―切断型の歯列:上顎と下顎の歯列が互いの歯の間に入って咬み合うため獲物を切断する

6 そしてこれらの大臼歯の近心や遠心に結節を持つ歯帯が発達してきます。とくに下顎大臼歯の遠心歯帯には結節がありこれが距錐talonidの先駆的構造と言われるものです。この遠心と近心の歯帯が発達して対咬関係にある反対側の歯とぶつかり上下顎の歯列が咬合し、咀嚼できるようになります。上顎の距錐talonは遠心舌側咬頭となります。

歯は切歯、犬歯、小臼歯、大臼歯が区別でき、切歯、犬歯、乳臼歯が脱落して交換する。多分舌側方向から生え替わると推定できます。

|

通常の哺乳類の歯列:上下顎の歯列は、咬み合うと相対する歯列の各歯の間にはいるが、そこには新しく歯帯から分化した構造(太い線が下顎の歯列)咬頭がある。

エナメル質は小型のエナメル小柱があり細管エナメル質が主流。しかし、シュレーゲル条一般的にはない。セメント質・歯根膜・歯槽骨より歯周組織が形成される。(歯の形態形成原論参照のこと)

|

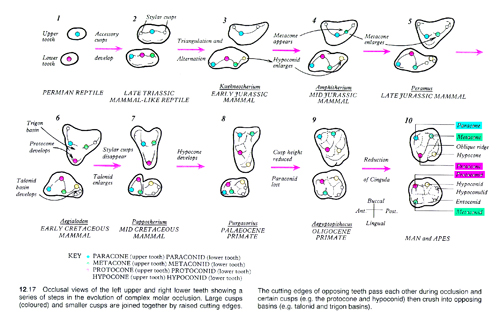

参考 CopeーOsbornによって提唱された三結節説によるヒトに至るまでの大臼歯進化

(Gray's Anatomy 37版、1989 より 現在の版には載っていない)